Der „Wegplan“ des Römischen Reiches ist doppelt so umfangreich wie bisher angenommen.

Moderne Geoinformationssysteme haben 299.000 km römische Straßen und Autobahnen identifiziert, indem sie alle vorhandenen historischen und archäologischen Quellen zusammengeführt haben.

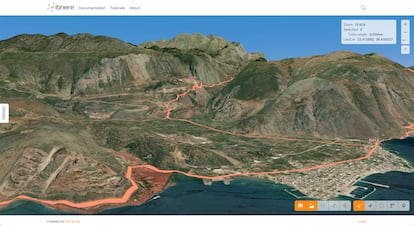

Neben den Legionen markierten Meilensteine die Macht des Römischen Reiches . Alle tausend Passus , also römischen Meilen (1478,5 Meter), standen diese zylindrischen oder quaderförmigen Markierungen entlang der römischen Straßen, ähnlich wie heute Kilometersteine auf Autobahnen. Ein großes Forscherteam hat mithilfe modernster Technologie historische und archäologische Aufzeichnungen ausgewertet, um das Straßennetz vor 2000 Jahren zu rekonstruieren. Dabei stellten sie fest, dass es viel umfangreicher war, fast doppelt so groß wie bisher angenommen. Gleichzeitig fanden sie heraus, dass von der ursprünglichen Route kaum noch etwas erhalten ist. Die Ergebnisse ihrer Arbeit, veröffentlicht in Scientific Data , wurden zusammengetragen und auf der Website Itiner-e , einem digitalen Atlas der Straßen, die in Rom begannen oder endeten, öffentlich zugänglich gemacht.

„Wenn man auf einer Straße fährt, die durch Zeit und menschliche Eingriffe stark beschädigt ist, hört man immer noch Leute sagen: ‚Das war eine Römerstraße.‘ Dabei bauten die Römer sie für die Ewigkeit“, sagt Pau de Soto von der Archäologischen Forschungsgruppe der Autonomen Universität Barcelona (UAB) und Hauptautor dieser beeindruckenden Studie. „Ein weiterer Irrglaube ist, dass sie die Straßen wie die Via Appia gepflastert hätten. Tatsächlich bauten sie sie mit immer feineren Kiesschichten, wobei die Deckschicht aus verdichtetem Feinkies bestand. Das war optimal für Pferde, die damals noch keine Hufeisen trugen“, fügt der Archäologe hinzu. Wie moderne Straßen wurden sie über das umliegende Gelände erhöht und mit einem leichten Gefälle versehen, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. „Die ersten modernen Straßen wurden nach römischen Methoden gebaut“, erinnert uns der Archäologe.

Pau de Soto und rund zwanzig weitere Forscher haben mithilfe moderner GIS-Techniken (Geografisches Informationssystem) die Routen römischer Straßen rekonstruiert. „GIS ist die Grundlage moderner archäologischer Forschung“, so der Forscher der UAB. Sie kombinierten historische Texte wie das Itinerarium Antoninus und die Peutinger-Tafel – die wohl wichtigste antike Straßenkarte – mit Studien archäologischer Stätten und Büchern zur Geschichte Roms. „Aber auch topografische Karten aus dem 19. und 20. Jahrhundert, Fotografien von Amerikanern aus der Nachkriegszeit in Europa und Satellitenbilder; GIS ermöglicht es, Informationen aus all diesen Quellen zu verknüpfen und in der Realität darzustellen“, fügt de Soto hinzu.

Die Zusammenführung zahlreicher Quellen ergibt, dass das Römische Reich um das Jahr 150 n. Chr. – damals auf seinem Höhepunkt mit einer Fläche von rund vier Millionen Quadratkilometern – über ein Straßennetz von 299.171 Kilometern verfügte. Diese Zahl erhöht die in früheren Studien berechneten 188.555 Kilometer um mehr als 100.000 Kilometer und entspricht sieben Erdumrundungen. Allein in Spanien umfasste das römische Straßennetz über 40.000 Kilometer und verdoppelte damit die bisher angenommene Menge. Damals existierte die für moderne Autobahnen typische radiale Verteilung mit Madrid als Zentrum noch nicht; einige der Hauptstraßen entsprangen jedoch Städten wie Augusta Emerita (Mérida), der Hauptstadt des römischen Lusitaniens.

Die Autoren der neuen Studie schätzen, dass ein Drittel der römischen Straßen größere städtische Zentren verband, während die restlichen zwei Drittel Nebenstraßen waren, die lokale oder regionale Siedlungen miteinander verbanden. Sie stellten jedoch fest, dass nur 2,7 % der Gesamtlänge mit Sicherheit bekannt sind. „Dies ist das, was noch erhalten ist oder bei archäologischen Ausgrabungen freigelegt wurde“, erklärt de Soto. Er fügt hinzu, dass es für die überwiegende Mehrheit der römischen Straßen – fast 90 % – lediglich Hinweise auf ihre Existenz gibt: „In der Archäologie von Wegen nennen wir sie versteinerte Achsen. Dabei kann es sich um eine römische Brücke, die Überreste einer Straße am Stadtrand oder die Entdeckung eines Meilensteins handeln.“ Alles deutet darauf hin, dass eine Straße all diese Elemente miteinander verbunden haben muss. Ein Geoinformationssystem (GIS) nutzt diese Informationen, um die wahrscheinlichste Route unter Berücksichtigung der Topografie des Geländes, wie beispielsweise eines Gebirgspasses oder einer Flussüberquerung, zu berechnen. Weitere 7 % dieser gesamten Straßenkarte wären rein hypothetisch: Wenn es zwei nahe beieinander liegende römische Städte mit Straßenresten an ihrem Ausgang gäbe, wäre zu erwarten, dass sie durch eine weitere Stadt verbunden wären.

„Die Straßen – und das gesamte Verkehrsnetz – waren für den Erhalt des Römischen Reiches absolut entscheidend“, sagt Adam Pažout, Historiker an der Universität Aarhus (Dänemark) und Mitautor der Studie. „Die Römer entwickelten ein ausgeklügeltes Transportsystem mit Gasthäusern, Raststätten und Relaisstationen für Boten und Beamte, die durch Italien und die Provinzen reisten“, erklärt er. Laut Pažout bildeten die Straßen ein Gerüst, das es ermöglichte, die römische Macht zu demonstrieren, sei es durch das Heer oder durch Recht und Verwaltung, und das das Reich zusammenhielt.

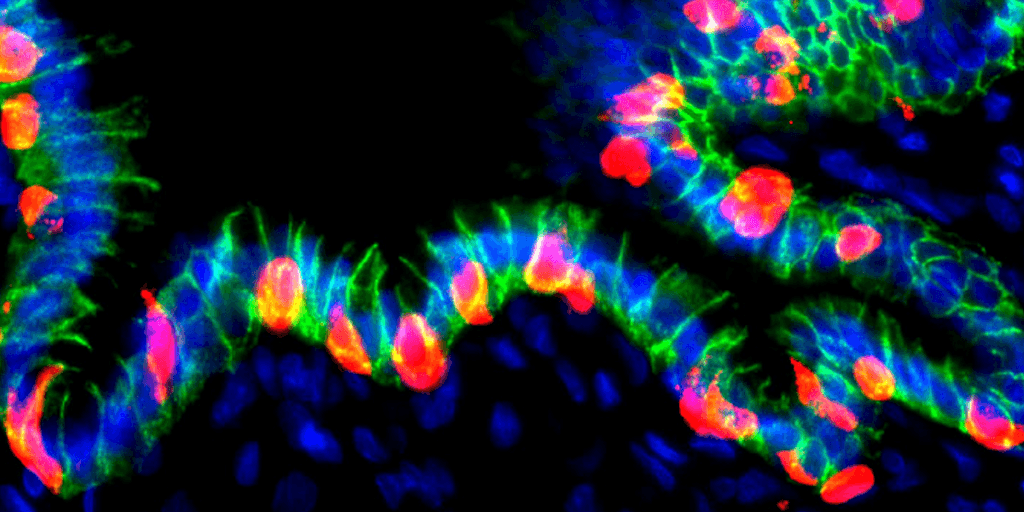

Den Autoren zufolge wird ihre Arbeit zu einem besseren Verständnis der römischen Geschichte beitragen. Millionen von Menschen reisten auf den römischen Straßen, neue Ideen und Glaubensvorstellungen verbreiteten sich, und römische Legionen rückten auf ihnen vor, ebenso wie der Handel zwischen den verschiedenen Teilen der drei Kontinente, die das römische Territorium bildeten. Doch diese Straßen, deren riesiges Netz erst jetzt entdeckt wird, erleichterten auch die Ausbreitung von Krankheiten und Seuchen wie der Antoninischen Pest (Pocken und Masern) und der Justinianischen Pest, die das Reich schwächten. Möglicherweise dienten sie auch als Einfallstor für aufeinanderfolgende Völkerwanderungen.

Die Überreste der römischen Straßen, auch wenn sie sich physisch nicht über viele Kilometer erstrecken, bilden einen Teil des europäischen Straßennetzes. Der Archäologe aus Soto erinnert uns: „Das europäische Stadtgefüge ist ein Erbe Roms. Die meisten europäischen Städte existierten bereits in römischer Zeit und waren schon miteinander verbunden.“

EL PAÍS